清田ダイアリー KIYOTA DIARY

乳の健康機能に魅せられて(ペプチド)

食品の健康機能に魅せられて

2025年08月01日

目次

はじめに

食品の健康機能に魅せられての第1回は、乳ペプチドである。乳には、牛乳、母乳から発酵乳、乳酸菌などいろいろなジャンルがあり、また、乳に含まれる成分も多種多様であり、身近な素材である。そこで、今回は乳に含まれる健康機能性ペプチドについて紹介する。「乳は食べるために生まれてきた唯一の食物である」ことを裏付けるように、乳には、さまざまな機能性成分が含まれていることがわかってきている。

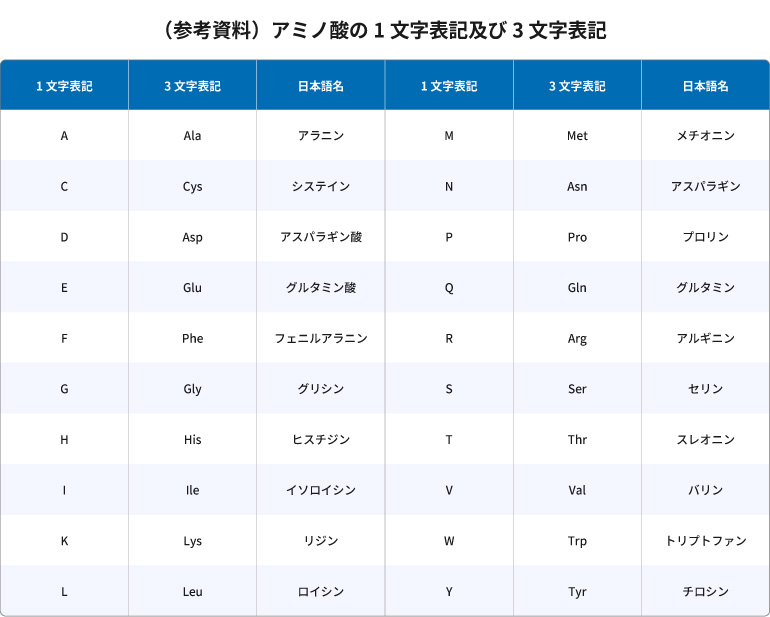

元来、機能性成分が合目的に乳に含まれていると考えると、まさに乳は神の造った食物のように神秘的でさえある。今回は、乳タンパク質に由来する健康機能性ペプチドについて概説する。ペプチドはアミノ酸がペプチド結合で連なった構造であり、アミノ酸が50個以上ペプチド結合したものをタンパク質と呼ぶ場合がある。アミノ酸が2~10個まで連なったものをオリゴペプチドと呼ぶ。

ところで、乳の主要なタンパク質はカゼインであり、全タンパク質の約80%を占めている。残り約20%が乳清タンパク質である。なお、今回はペプチドをアミノ酸1文字表記で、主に記載した(参考資料参照)。

(1)コレステロール低減化ペプチド

動脈硬化症予防・改善のための多くの医薬品・食品の登場、社会的関心とは裏腹に、現在でも世界保健機構の統計では、世界の死因の第1位は、依然として心臓血管疾患であり、決定的な動脈硬化症の解決策は残念ながら現在もない、というのも厳然とした事実である。食品成分では、すでに大豆タンパク質、キトサンなどのごく一部の成分が、血清コレステロール(CHOL)低下作用を有する特定保健用食品に認定されている。しかし、最も研究されてきた大豆タンパク質でさえ、これまで多くの研究者が挑戦したが、血清CHOL低減化ペプチドの配列の発見には至っていなかった。

血清CHOLを低下させるタンパク質に関する研究は、100年以上前から行われてきた。100年以上の長い間誰も発見できなかったCHOL低減化ペプチド((IIAEK:イソロイシン(I)-イソロイシン(I)-アラニン(A)-グルタミン酸(E)-リジン(K)):ラクトスタチン(lactostatin)と命名)を我々は世界で初めて、牛乳乳清タンパク質β-ラクトグロブリンから発見した。さらに、IIAEKの作用機構の解明を進め、今年、我々はIIAEKの受容体が、酵素である腸アルカリ性ホスファターゼであることを発見した。高コレステロール食で飼育したマウス(野生型マウス=正常マウス)は血清コレステロール値が上昇するが、IIAEKを摂取させると血清コレステロールは低下する(IIAEKのコレステロール低下作用)。しかし、腸アルカリ性ホスファターゼ欠損マウスにIIAEKを摂取させても、IIAEKによるコレステロール低下作用は観察されない。つまり、大変興味深い点は、IIAEKは腸アルカリ性ホスファターゼを受容体として認識し、コレステロール代謝改善作用を発揮することが解明されたわけである。

(2)カゼインホスホペプチド

カゼインホスホペプチド(CPP)は、トリプシンなどによる牛乳カゼインの分解で生じるものである。このペプチドは、牛乳タンパク質で最大含量であるαs1-カゼインの43残基~79残基及び、β-カゼインの1~25残基に含まれる。CPPのカルシウム吸収促進作用は、回腸でカルシウムがCPPのリン酸基と弱く結合して、カルシウムの溶解性を向上させることに起因すると考えられている。カゼインホスホペプチドは、特定保健用食品に活用されている。さらに、最近の成果から、人乳カゼインに含まれるCPPは乳児の発育に生理的に重要な意味を有することも明らかにされている。

(3)血圧低減化ペプチド

牛乳カゼイン由来のVPP、IPP、FFVAPFPEVFGKが血圧低減化ペプチドとして発見され、VPP、IPPを含む飲料は特定保健用食品(血圧の高めの方に適した食品)に活用されている。IPPは血圧調節に関係するアンジオテンシン転換酵素の阻害作用を有する降圧ペプチドであるが、同時に、IPPは血圧低下をもたらすヘビ毒(ぺプチド)のアミノ酸配列に共通して含まれるアミノ酸配列である。カゼインのアミノ酸配列には、ヘビ毒と共通のアミノ酸配列が存在することになり、ヘビ毒と共通するIPPがなぜ乳カゼインに含まれるのか?偶然か必然か?という本質的な問いには未だ答えられていない。

(4)抗菌ペプチド

牛乳および人乳のラクトフェリン(抗菌作用を有する乳タンパク質)から、ラクトフェリシンという抗菌ペプチドが発見されている。このペプチドは、菌表面の膜構造の不安定化を誘導して殺菌的に作用する。なお、ラクトフェリンには、抗菌・抗ウイルス作用以外に、免疫調節(発がん予防、感染防御)、鉄吸収促進、抗炎症、内臓脂肪低下などの多様な機能が発見されており、ラクトフェリン学会も設立されている。

(5)オピオイドペプチド

オピオイドペプチドはモルヒネ様作用を示す。このペプチドは、in vivoで鎮痛効果、鎮静効果がある。外因性(食品などに存在する)オピオイドペプチドの代表例は、ベータ-カゾモルフィン(β-casomorphin)と呼ばれ、牛乳カゼイン由来のYPFPGPI(ベータ-カゾモルフィン7)などである。

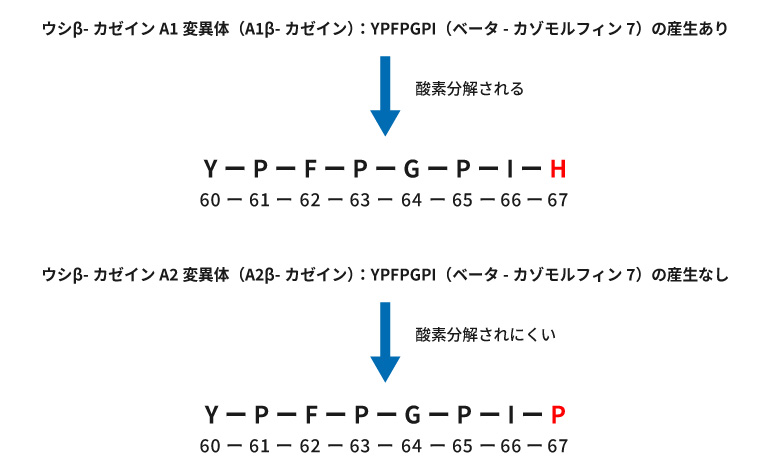

このベータ-カゾモルフィン7に関連する最近のホットな話題にA2ミルクがある。A2ミルクは、カゼインの中の約35%を占める「β-カゼイン」の遺伝的変異体のタンパク質の違いにより命名されたものである。具体的には遺伝的変異体(ウシβ-カゼインA1変異体及びウシβ-カゼインA2変異体(A2β-カゼイン)では、分子全体のアミノ酸配列の中で、1残基のアミノ酸の違いが存在する(下図参照)。

A1変異体では67番目がヒスチジン(H:His)であるが、A2変異体ではプロリン(P:Pro)であり、アミノ酸一残基の違いがある。従って、乳牛の持つβ-カゼイン遺伝子の組合せはA1/A1、A1/A2、A2/A2の3パターンであり、β-カゼインのA2/A2ホモ接合遺伝子を持つウシから搾乳された牛乳が「A2ミルク」と呼ばれる。通常の牛乳はA1/A2が大部分である。この遺伝子の違い(β-カゼインのアミノ酸配列の違い)が消化過程において、YPFPGPI(ベータ-カゾモルフィン7)の産生に差異が生じ、それが摂取したヒトに生理的に異なった影響を及ぼす可能性がある。ただし、上記の図にある酵素反応は試験管内での実験によるものであり、実際にヒトの消化管内でこの反応が起こり、消化過程で実際にベータ-カゾモルフィン7が生成しているか、実際にどの程度のペプチド量が吸収され、血中に存在するのか?などの動物やヒト試験に関する報告はないため、今後の研究が望まれる。なお、最近、乳糖不耐症患者において、A2-カゼインのみを含む牛乳(A2ミルク)の摂取は、通常の牛乳の摂取よりも消化器の症状が減少することが報告されている。

(6)免疫調節ペプチド

牛乳αs1-カゼインの1残基〜23残基のペプチドは、細菌感染からマウスを防御することが発見された。ヒトカゼインに含まれるVEPIPYも同様の効果が報告された。上記の(2)に記載したCPPである牛乳β-カゼインの1残基~28残基のペプチドのマウスへの投与により腸管の免疫に関与するIgAレベルが上昇した。牛乳β-カゼインの1残基~28残基のアミノ配列に基づいた様々な合成ペプチドを用いて、IgA抗体分泌刺激に関与するアミノ酸配列は、SerP-X-SerPが重要であることが発見された。乳ペプチドは感染防御にも一躍を担っている。また、牛乳β-カゼイン由来のLLY、GLF、PGPIPDまたは、αs1-カゼイン由来のTTMPLWは、マクロファージの貪食能を活性化する。

(7)抗血栓ペプチド

血液凝固は、血管もしくは組織がダメージを受けた後の血液損失を予防する防御機構である。この過程で重要なのが血小板凝集である。牛乳κ-カゼイン由来のPHLSF及びMAIPPKKNQDKは、抗血栓作用(抗血小板凝集)を示す。

(8)GLP-1分泌促進ペプチド

GLP-1は回腸〜大腸に多く分布する内分泌細胞(GLP-1産生細胞)にて産生され、血糖依存的に膵臓β細胞からインスリン分泌を増強するため、血糖値制御の点から重要である。GLP-1産生細胞から放出されたGLP-1は活性型GLP-1(7-37または、7-36アミド)としてこれらの生理作用を発現するが、血中に存在するペプチダーゼ(dipeptidyl peptidase:DPP-4)により速やかにN末端2残基が切断され不活性型(9-37、9-36アミド)となる。これに対して、DPP-4阻害剤やDPP-4耐性のGLP-1類縁体(GLP-1受容体作動薬)が開発され、糖尿病治療薬となっている。乳タンパク質由来のGLP-1分泌促進ペプチドは、牛乳β-カゼイン由来GPVRGPFPIIV、αs1-カゼイン由来RYLGYLE、牛乳κ-カゼイン由来SRYPS、乳清タンパク質β-ラクトグロブリン由来LIVTQTMが報告されている。

(9)食欲調節ペプチド

牛乳のカゼインに含まれるκ-カゼイングリコマクロペプチド(糖を含むペプチド)が、食欲の調節に関与するCCK(コレシストキニン:消化管ホルモン)の膵液分泌を調節することにより、食欲に影響を与えると報告されている。

(10)脳機能改善ペプチド

牛乳乳清タンパク質に由来するβラクトリン(GTWY)は、加齢に伴って低下する記憶力(手がかりをもとに思い出す力)を維持する機能があることが報告されている。脳内で神経伝達物質であるドーパミンの量を増やし、記憶力や注意力に関わる脳の部位を活性化することで、認知機能の維持をサポートすることが知られている。

おわりに

今回は乳由来の健康機能性ペプチドの一部や関連する内容をご紹介した。多種多様な健康機能が新たに発見されている機能性ペプチドの研究は、一層発展が期待されている分野である。ペプチド研究の進展に伴い、ペプチドの作用に関与する新しい標的タンパク質や受容体が発見されてきており、これらの標的タンパク質や受容体に結合する乳ペプチドの探索評価が可能となってきているが、未だ研究途上にある。よって、乳に含まれるタンパク質のアミノ酸配列には、まだ未解明の暗号(健康機能性を拓くヒント)が含まれているはずであり、その解明に大きな期待が寄せられている。

付加価値の高い

食品・製品を開発します

清田産業では、メニュー、レシピ、調理方法、試作など、ご提案から開発までワンストップで対応します。豊富な経験と研究開発実績から、付加価値の高い製品開発を実現します。

-

全国屈指の取扱原材料

10,000種類以上 -

多角的な視点からの

課題解決 -

掛け算のアイデアと

開発力

お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた方

この記事を書いた方

岐阜大学高等研究院 先制食未来研究センター特任教授岐阜大学応用生物科学部名誉教授長岡 利

ペプチド、ポリフェノール、核酸が拓く健康科学の新しい世界の開拓を目指しています。

脂質代謝を改善するペプチドやポリフェノール等に関する研究で論文多数。現在、日本栄養・食糧学会理事、日本ポリフェノール学会理事・編集委員長。

主な受賞歴:文部科学大臣表彰・科学技術賞(研究部門)、安藤百福賞優秀賞、日本栄養食糧学会・学会賞、日本農芸化学会功績賞。